Por algum tempo os nossos líderes, tanto os demagogos como os honestos, andam a dizer-nos que nos movimentemos para um grande projecto, nacional e privado. Walter Lippmann sugere que os Estados Unidos se comportam como uma sociedade que se pensa completa, realizada, com nada mais a construir; que somos, para o mal e para o bem, quem somos, e os únicos perigos para o nosso conforto vêm do exterior.

Gore Vidal, United States: Essays 1952-1992

Vamberto Freitas

De Gore Vidal, quase seria supérfluo falar aqui, os leitores portugueses mais atentos à literatura e pensamento norte-americanos conhecem muito bem a sua obra ensaística, a soberba prosa de crítica contundente ao Poder do seu país. Topemos apenas a sua corrosiva ironia. O seu discurso de intelectual público poderia não ser lido pela maioria dos americanos, mas em Washington sabiam muito bem quem era e o que escrevia, a partir ora da sua terra natal ora a partir da sua longa residência em Itália. A sua América passara de uma “república”, dizia, para um “império” arrogante e naturalmente dominador. Era um americano de origens mais ou menos aristocráticas, frequentador da Casa Branca no tempo de John F. Kennedy, sempre com a língua e a escrita afiadas perante o que via e ouvia. Os seus ensaios no monumental United States: Essays 1952-1992 vão muito além do puro prazer do texto – são um libelo contra esse mesmo poder marcado pela corrupção e pelo puro oportunismo político, são uma história da literatura e do lugar que o império todo poderoso do século XX impunha ao mundo, e subvertia os seus próprios ideais. Vidal não era só o grande escritor de romances históricos e ensaios geniais, era sobretudo o cidadão furioso cujo humor temperava a raiva e o desgosto que ele sentiu durante quase toda a sua vida adulta. Ler Gore Vidal e ler Edmund Wilson é como ler os dramaturgos romanos a saque mas livres num teatro do absurdo primitivo ou da comédia redentora. O seu Homage to Daniel Shays: Collected Essays (Daniel Shays liderou uma revolta armada poucos anos depois da independência contra o novo governo em Washinghton e o que eles perceberam ser já suas injustiças e políticas de desigualdade económica e financeira) não será só uma homenagem a um suposto traidor virtuoso, é uma acusação sem resposta aos que se apoderaram do país que ele amava, e em que quis ser enterrado, fazendo da sua permanência eterna um desafio sorridente e perpétuo à pátria, fazendo dessa sua imortalidade como que um outro desafio sorridente aos que ele mais detestava, e sobre os quais derramava desprezo, e derramará sempre num dos cemitérios mais visitados na capital sulista dos Estados Unidos.

“A visão de um rico continente vazio – escreve Gore Vidal em 1972, no ensaio que dá o título ao livro aqui citado – ainda faz parte do inconsciente americano apesar da sua numerosa população e consequentes misérias; e esta persistente crença num céu em que cada homem pode enriquecer através do seu trabalho duro e vivência puritana é a chave para entendermos o inabalável e aparentemente inalterável ódio da maioria para com os pobres, que mantém fora da sua visão aqui em terra própria, assim como no estrangeiro”.

Não sei o que pensaria Gore Vidal da actual e estranha experiência económico-financeira em curso no seu país, mas creio que as suas palavras carregam em si um pouco comum entendidemto ideológico dos Estados Unidos, ou melhor, da mítica que nunca deixou de ser alimentada. A maioria revoltada continua a acreditar que todos os seus falhanços são provocados pelos marginalizados e oprimidos, e nunca pela classe dominante, que Vidal dizia ter só um partido político escondido ou disfarçado nas palavras democrático e republicano – o Partido da Propriedade. Tal como Edmund Wilson já aqui referido quando dizia que já não se reconhecia naquele país, Vidal faria as malas e partiria mais ou menos permanentemente para a Itália após a reeleição de Richard Nixon. Manteve casa, sempre, na sua América, e até chegou a concorrer para governador da Califórnia nos anos 80. Só que nunca cedeu na sua visão da história dos EUA, e nunca poupou a classe política ao serviço dos grandes interesses e verdadeiros “donos” do país. Entre as previsões fictícias de um Sinclair Lewis em It Can´t Happen Here (1935), e os ensaios de Homage to Daniel Shays (1972) de Gore Vidal, a única mudança foi um surrealismo aprofundado da recente eleição presidencial e a estranha figura que dela sairia vencedora.

Edward W. Said? Esse palestiniano assessor de Yassar Arafat e professor de literatura americana na Comlubia University, em Nova Iorque, falecido há poucos anos? Digamos que com o seu Orientalismo (escrito entre 1975-1976, e de que Noam Chomsky, entre outros, foi um dos seus primeiros leitores antes da publicação) transformou toda a nossa visão do “outro”, desconstruiu todo o modo e ideias com que olhávamos um outro povo, não só do Médio Oriente, mas de todas as outras geografias e culturas. A partir desse momento literário tomámos consciência do que tudo o que pensávamos não passava de uma construção essencialmente subjectiva que os escritores ocidentais, particularmente alguns autores britânicos, nos tinham escrito e imposto. A obra de um estudioso e intelectual público como Said não só nos abriu novos modos de ver e entender outros mundos e povos. Obrigou-nos a humanizarmos a nós próprios. O “outro” deixou de ser o “outro” – tornou-se a nossa própria imagem, a nossa maneira de ser e estar num grandioso mosaico humano. Orientalismo não é uma obra das nossas falsas diferenças devido a línguas e histórias que não percebíamos. Mostrou-nos a nossa comum humanidade. Não há naquelas páginas qualquer pretensiosismo cosmopolita, fala-nos da nossa comum condição humana. Não pedia a guerra, pedia a paz. Não pedia raiva ou vingança, pedia a música (ele que era também um pianista) que nos falasse as nossas linguagens comuns. Juntamente com o judeu argentino Daniel Barenboim, idealizou uma orquestra de judeus e palestinianos. Ainda estão juntos e andam por aí, actuam nos mais diversos países. Não será por mero acaso que Edward Said aparece bem no centro do recente romance Bússola, do francês Enard Mathias, uma brilhante ficção precisamente sobre as fantasias ocidentais de amores e desamores perante o Médio Oriente, no seu passado e presente.

“Ao contrário dos americanos, dos franceses e dos britânicos – muito menos do que dos alemães, russos, espanhóis, portugueses, italianos, e suíços – têm uma longa tradição que chamarei aqui de orientalismo, um modo de encontro com o Oriente fundamentado num no lugar especial que esse Oriente – escreve Said precisamente na sua obra intitulada Orientalimo – ocupa na experiência ocidental. O Oriente não é uma mera geografia adjacente à Europa; é também a geografia das suas mais antigas e ricas colónias, a fonte da sua própria civilização e línguas, o seu concorrente cultural, uma das mais profundas e recorrentes imagens do Outro”.

Não haverá nada de mais belo e construtivo do que todos estes discursos, acções e vontades aqui descritas. O intelectual público ainda não perdeu a sua palavra e o seu poder, para dor dos tiranos e dos seus servidores. Regresso aqui, necessariamente, a Onésimo Teotónio Almeida, com quem dei início a estes meus textos. Obrigado, não só por seres quem foste e és sempre. Obrigado pelas tuas palavras escritas quando eu na minha juventude ensaiava a minha própria reinvenção, redefinia a minha identidade luso-americana – e enfrentava desse modo a luta por uma nova vida californiana.

___

Gore Vidal, United States: Essays 1952-1992, New York, Random House, 1993.

Edward W. Said, Orientalism, New York, Vintage Books Edition, 1979.

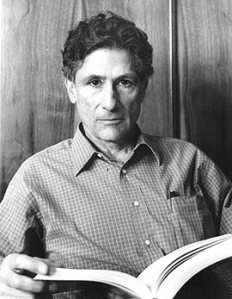

Edward W. Said na foto.